422610, Республика Татарстан, г. Лаишево,

Школьный пер., д. 8 «б»

Тел./факс: +7 (84378) 2-72-02, 2-72-21, 2-76-53

E-mail:

![]()

|

Статьи

|

Рекомендации по модернизации отечественных зернотуковых сеялок семейства СЗ-3,6 и СЗП-3,6 для выполнения полосного посева сельскохозяйственных культур. Рекомендации разработаны на основе научных исследований, результатов приемочных испытаний на машинно-испытательных станциях и практической эксплуатации модернизированных сеялок семейства СЗ-3,6 и СЗП-3,6 с однодисково-анкерными сошниками во многих регионах Российской Федерации. Работа рассмотрена и рекомендована к печати секцией Ученого Совета Всероссийского научно-исследовательского института механизации сельского хозяйства (ГНУ ВИМ). Рекомендации рассчитаны на руководителей и специалистов акционерных обществ, коллективных и фермерских хозяйств, а также преподавателей и студентов сельскохозяйственных ВУЗов, техникумов и профтехучилищ. Рекомендации разработали: Измайлов А.Ю., д.т.н., Шайхов М.К., к.т.н., Габдуллин Г.Г., к.т.н. (ГНУ ВИМ, г. Москва), Шайдуллин Х.Х., Шайдуллин Р.Х. (ООО «Технический центр Лаишево», Республика Татарстан), Еров Ю.В., к.сх.н. (ассоциация элитные семена Татарстана) Предисловие. Одним из определяющих звеньев повышения урожайности сельскохозяйственных культур, окупаемости вложенного труда и средств является оснащение хозяйств посевными машинами для применения эффективных способов и качественного выполнения сева в оптимальные агротехнические сроки. Посевные машины в стране физически и морально изношены, и поэтому недостаток техники – основная причина несоблюдения сроков проведения полевых работ, недобора урожая, сокращения посевных площадей. Для обеспечения производственной независимости в стране должно производиться 90…105 млн. тонн зерна к 2010 году, 150…170 млн. тонн к 2015 году с доведением урожайности зерновых до 27-30 ц/га. Это требует освоения эффективных технологий производства сельскохозяйственной продукции, разработки и внедрения машин и орудий нового поколения. Сегодня сельхозтоваропроизводителям предлагают множество различных моделей посевной техники как отечественного, так и зарубежного производства. Однако значительная стоимость большинства из них и низкая платежеспособность российских потребителей сдерживают их внедрение. Из-за этого особенно актуальна задача увеличения работоспособности сохранившихся сеялок марки СЗ-3,6 различных модификаций, изыскание способов их модернизации с приданием новых качеств, обеспечивающих рост урожайности сельскохозяйственных культур и энергосбережение. Методы модернизации и восстановления зерновых сеялок для выполнения прогрессивного способа полосного посева, разработанные ГНУ ВИМ и ООО «Технический центр Лаишево», и рекомендации по их практической реализации несомненно заслуживают всемерного внимания. В рекомендациях по модернизации рассмотрены вопросы:

Эффективность модернизации подтверждается примерами работы модернизированных сеялок во многих регионах России. Директор Департамента растениеводства, Содержание

Стабильность производства сельскохозяйственной продукции в растениеводстве в значительной мере зависит от технической обеспеченности хозяйств высокопроизводительными и эффективными машинами для своевременного и качественного выполнения полевых работ. Из-за переживаемого с начала 1990 годов сельскохозяйственным сектором экономики страны кризиса, резко снизились объемы производства сельскохозяйственной продукции, до 33 млн. га уменьшилась площадь пашни/1,2/. Это во многом связано с резким ухудшением технической оснащенности сельских товаропроизводителей, что привело к несоблюдению агросроков выполнения полевых работ и, соответственно, недобору урожая. По сравнению с 1990 годом производство тракторов сократилось в 10-12 раз, машин для растениеводства – в 14 раз /1,6/, а по некоторым данным, соответственно, более чем в 20 раз и до 30 раз /3/. Ежегодное поступление в хозяйства тракторов и сельхозмашин в 7-8 раз меньше, чем необходимо только для восполнения техники, выбывающей из-за ее списания. В результате энерговооруженность села в стране снизилась в 4-5 раз в сравнении с развитыми странами Запада. Сложившиеся в стране негативные явления по техническому обеспечению сельскохозяйственного производства с резким сокращением численности машинно-тракторного парка (с его запредельным физическим и моральным износом) и падением объемов производства продукции отечественного сельхозмашиностроения являются звеньями одного и того же порочного круга. Низкая платежеспособность сельских товаропроизводителей не позволяет приобретать новые машины, вынуждая работать на старой, зачастую – предельно изношенной, а нередко – и списанной технике. Отсутствие покупателей приводит к резкому падению производства новой техники в сельхозмашиностроении и ухудшению ее качества и надежности /1 – 6/. Из-за уменьшения парка посевной техники, морального и физического износа, резко увеличилась нагрузка на сеялку. В 1985 году парк сеялок составлял 800 тысяч, а на полевых работах 2007 г. участвовало не более 180 тысяч сеялок. Нагрузка на сеялку при нормативе менее 150 га возрастает до 250…300 га. Ежегодное пополнение сеялочного парка в стране не превышает 5…6 тысяч единиц. Если в России в 1990 г. было произведено 51140 сеялок, то в 2005 г. – 6560, 2006 г. – 5240 и в 2007 году – 6370. За последние 10 лет вся промышленность страны дала сельскому хозяйству менее 40 тысяч сеялок при ежегодном списании около 50 тысяч шт. Резкое сокращение машинно-тракторного парка является на сегодня главным сдерживающим фактором выхода сельскохозяйственного производства из кризисной ситуации, вызывающее пропорциональное уменьшение валового производства продовольствия /1/. По прогнозу Россия к 2010 году должна довести производство зерна, наряду с остальными видами сельскохозяйственной продукции, до уровня 90…105 млн.т, а к 2015 г. – вывести на уровень 150…170 млн.т с увеличением урожайности зерновых культур в среднем до 27…30 ц/га /1,5,6/. Для выполнения такой программы необходимо освоение эффективнейших технологий производства сельскохозяйственной продукции с разработкой и внедрением в системе АПК техники новых поколений со значительно более высокими технико-экономическими показателями. Если рассматривать поэтапное развитие сельскохозяйственной техники, а более конкретно – развитие посевной техники, то на ближайшую перспективу (2008…2012 гг.) оснащение ею сельскохозяйственного производства может идти, в первую очередь, за счет наиболее распространенных существующих конструкций сеялок, которые должны пройти модернизацию в направлении повышения их эффективности по качеству высева, энергоемкости, производительности и эксплуатационной надежности. Около 80 % парка зерновых сеялок в России – это сеялки семейства СЗ-3,6 выпуска, в основном, 1986…1990 годов. В связи с острым недостатком посевной техники и низкой платежеспособностью сельского товаропроизводителя указанные сеялки останутся на ближайшие годы основными посевными машинами в стране. Большая часть этих сеялок дважды-трижды отработала свой амортизационный срок, многие из них требуют замены сошников или дисков, восстановления кинематических связей и высевающих аппаратов. Восстановление с минимальными материальными затратами их работоспособности, изыскание способов модернизации с приданием им новых качеств, обеспечивающих повышение продуктивности вместе с улучшением агротехнических, эксплуатационно-технологических и энергетических показателей, становится актуальной задачей для России в настоящий период. Настоящие рекомендации, являясь методическим руководством, позволят отечественным сельхозтоваропроизводителям оценить техническое состояние и провести модернизацию имеющихся в хозяйствах сеялок рядового посева семейства СЗ-3,6 и СЗП-3,6 и, «вдохнув» им «вторую жизнь», использовать для осуществления высокоэффективного полосного посева зерновых культур. 2. Способы посева и распределения семян зерновых культур по площади От выбранной технологии и применяемых при этом почвообрабатывающих и посевных машин, которые должны обеспечивать качественное выполнение технологического процесса подготовки почвы и посева, в значительной мере зависит судьба будущего урожая. Одним из основных требований к технологическому процессу посева является обеспечение высокой продуктивности возделываемых культур, которая может зависеть от ряда факторов, оказывающих влияние на прорастание семян и их развитие. В.Р. Вильямс отмечал, что жизнедеятельность зеленых растений осуществима только при одновременном и совместном наличии определенных условий для их жизни: свет и тепло – два космических фактора, вода и элементы пищи – две группы земных факторов. Агротехника возделываемых культур, начиная с подготовки почвы, внесения удобрений и посева семян должна быть направлена на обеспечение равномерного распределения между растениями всех факторов жизнедеятельности. Кроме названного выше, на жизнедеятельность растений оказывают влияние способы и сроки посева, глубина и густота размещения семян, равномерность их распределения, площадь питания каждого растения и др. Если выделить один из этих факторов – площадь питания растения, то от правильного ее выбора зависят в значительной мере и урожайность культур, и себестоимость их производства. С самых ранних времен развития сельского хозяйства земледельцев беспокоил вопрос о влиянии площади питания на развитие растений. На основе накопленных столетиями материалов по вопросам площади питания растений профессор Эвальд Вольни (Германия, 1885) писал, что наибольший урожай может быть достигнут только при определенной площади питания. А по размерам междурядий и густоте растений в рядках им сделан вывод, что максимально возможные урожаи возможно получать только при определенной ширине междурядий. Многие исследователи указывают, что в целях создания семенам наилучших условий для использования растениями солнечного света, углекислоты воздуха, влаги и питательных веществ почвы необходимо равномерное размещение семян по площади. Как считает академик И. И. Синягин, оптимальная площадь питания – это «… определенная площадь поля с соответствующей толщиной почвы и объемом воздуха, которые приходятся на одно растение в посеве или насаждении, при которой … получается максимальный урожай основной продукции данной культуры высокого качества с единицы площади при наименьших затратах труда и материальных средств.» По его мнению, растения, имеющие такую форму площади питания и круговую освещенность, лучше кустятся, растут более мощными и у них более прочные стебли, колос длиннее, а зерно полноценнее, чем у растений с недостаточной освещенностью. На практике в качестве критерия оценки обычно предлагают брать квадратную форму площади питания, при которой создаются относительно благоприятные условия для усвоения растением питательных веществ из почвы и солнечной энергии. По некоторым сведениям, для зерновых культур оптимальной считается площадь питания в виде квадрата со сторонами 4х4 или 4.5х4.5 см. В то же время встречается информация, по которой оптимальная площадь питания для одного растения зерновых культур в зависимости от почвенно-климатических и некоторых других условий, имеет более широкий предел колебаний – от 10 до 30 см². Из сказанного следует, что для использования растениями необходимых для полноценного их развития таких элементов, как свет, вода и питание, необходимо равномерное распределение семян по площади поля или, другими словами, обеспечение каждого семени определенной площадью питания, приближенной по форме к квадратной. Так как равномерность распределения семян и, соответственно, площадь питания каждого из них зависят от выбранного способа посева, рассмотрим некоторые из них в отдельности. Наиболее распространенным в стране является рядовой однострочный способ посева зерновых культур с междурядьями 15 см, выполняемый, в основном, сеялками семейства СЗ-3,6 с двухдисковыми сошниками. Но при этом не обеспечивается равномерное распределение семян – площадь питания имеет форму вытянутого прямоугольника со сторонами примерно 15х1.0 см. При таком посеве растениями используется не более 30% площади, основная часть площади предоставлена сорной растительности. При узкорядном посеве с уменьшенными до 7.5 см междурядьями, выполняемом сеялками с двухдисковыми сошниками, равномерность распределения семян по площади питания повышается, уменьшаются количество сорняков и потери влаги, что положительно сказывается на урожайности - прибавка урожая составляет 1…5 ц/га. Но из-за ухудшения проходимости узкорядной сеялки, особенно при повышенной влажности почвы, способ не получил широкого распространения. К тому же из-за повышенной требовательности к качеству предпосевной подготовки почвы, а также повышенного уровня тягового сопротивления узкорядные сеялки с двухдисковыми сошниками трудно адаптируются с комплексом машин для энергосберегающих технологий. В прошлом столетии широко применялся перекрестный посев, выполняемый проходами сеялки типа СЗ-3,6 с двухдисковыми сошниками с половинной нормой высева в двух направлениях: вдоль и поперек. Этим достигается повышение равномерности распределения семян по площади, лучшее использование растениями из почвы элементов питания, влаги и световой энергии, что обеспечивает прибавку урожая от 1.5 до 7 ц/га. Однако недостатки, связанные с двойным проходом агрегата по полю (переуплотнение и иссушение почвы, двойные затраты труда и горючего, растягивание сроков посева), ограничили применение способа. Как отмечалось выше, выполнение рассмотренных способов осуществляется сеялками с двухдисковыми сошниками (то есть, производится рядовой строчный посев). Агробиологической наукой доказана эффективность полосного посева, который обеспечивает более равномерное распределение семян по площади, создавая этим условия для повышения урожайности сельхозкультур. Исследованиями в ВИМе установлено, что, в сравнении с двухдисковыми, однодисковые сошники с плоскими дисками также выполняют рядовой посев, но имеют лучшие качественные показатели: равномерность распределения семян по глубине, отсутствие выноса семян на поверхность, более ровный профиль поверхности поля и лучшие условия прорастания. В результате – на 4…5% увеличивается полевая всхожесть семян. Однодисковые сошники имеют более высокую проходимость, особенно на недостаточно качественно подготовленных и более влажных почвах, а также при наличии на поверхности растительных остатков. Однако, однодисковый сошник, как и двухдисковый, не обеспечивает рациональную площадь питания, плотное ложе для семян и одинаковую глубину их заделки, что отрицательно влияет на равномерность и силу всходов и их дальнейшее развитие. Учитывая высокую эффективность полосного посева, принимая во внимание широкое распространение в стране сеялок с дисковыми сошниками и достоинства при этом однодисковых сошников, ВИМом совместно с ООО «Технический Центр Лаишево» (Республика Татарстан) разработан к сеялкам типа СЗ-3,6 и СЗП-3,6 новый тип рабочих органов – однодисково-анкерные сошники полосного посева. В 2003 году опытные образцы новых сошников успешно прошли приемочные государственные испытания на Кировской и Поволжской, а в 2004 году – на Кубанской МИС и были рекомендованы для постановки на производство. В протоколах испытаний всех трех МИС (№ 08-73-2003 Поволжской, № 06-38-2003 Кировской и № 07-65-2004 Кубанской) отмечено, что сеялки с новыми однодисково-анкерными сошниками обеспечивают:

С учетом указанного выше предложен способ модернизации и восстановления зерновых сеялок семейства СЗП-3,6 и СЗ-3,6. Суть модернизации приводится ниже. 3. Модернизация и восстановление зерновых сеялок Технический уровень любой машины, в том числе и посевной, оценивают не только тем, как выполняется функциональное назначение, но и надежностью в работе и возможностью восстановления ее работоспособности с минимальными затратами труда и средств. Как показывает многолетняя практика, особенно последних десяти лет, зерновые сеялки типа СЗП-3,6 и СЗ-3,6, находящиеся в хозяйствах, хотя давно отработали свой срок, но в большинстве случаев остаются ремонтопригодными, что позволяет провести операции по их восстановлению и модернизации и сохранить потенциал посевных комплексов для качественного и своевременного выполнения технологической операции посева сельскохозяйственных культур. Суть модернизации и восстановления сеялок заключается в следующем:

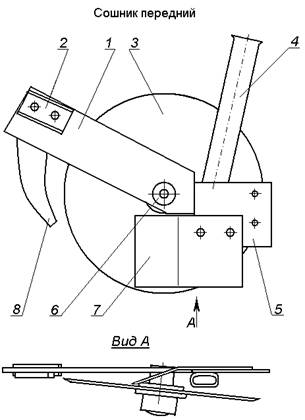

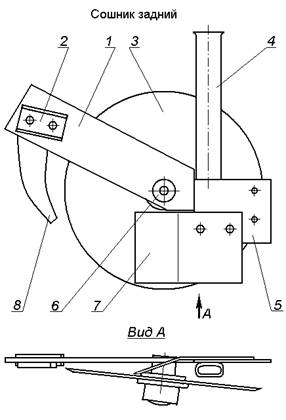

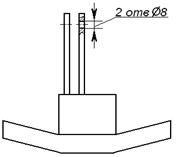

3.1. Однодисково-анкерные сошники полосного посева Однодисково-анкерный сошник (рис.1) состоит из корпуса (1), узла крепления его к поводку (2), плоского диска (3) со ступицей, осью и подшипниковым узлом, семятукотрубы (4), монтажного кронштейна (5), державки оси диска (6), анкера -ложеобразователя (7), предохранителя (8). Плоский диск (3) со ступицей и подшипниковым узлом изготовлен из отработавших до предельного размера (320 мм) дисков и проточен до диаметра 305 мм. Изменена конструкция подшипникового узла, изношенные посадочные места расточены под два подшипника 180204. Система защиты от пыли сохранена и усовершенствована. Диск устанавливается под углом 6° к направлению движения и вертикально к поверхности почвы. Диск от повреждения защищен предохранителем (8), способствующим перекатыванию сошника через препятствия (камни, глыбы).

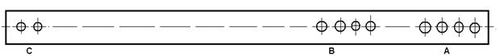

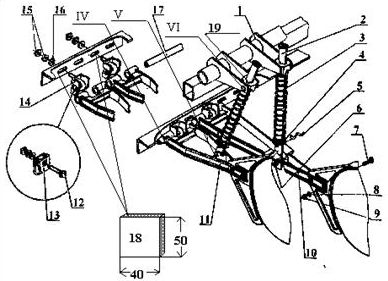

При установке на сеялку однодисково-анкерные сошники унифицированным узлом крепления (2) крепятся взамен двухдисковых сошников к поводку сошникового бруса. Резиновые семятукопроводы надеваются на развальцованные концы семятукотруб (4). Плоский диск прорезает почву, пожнивные остатки, корни и, отодвигая почву в сторону, готовит узкую борозду для начала движения боковины анкера-ложеобразователя (7), передняя часть которой играет роль чистика диска. Боковина анкера, согнутая в передней части под углом менее естественного угла трения почвы о рабочую поверхность, расширяет борозду, нижним торцом уплотняет почву и готовит плотное ложе для семян предусмотренной конструкцией ширины. Семена по семятукопроводу подаются в семятукотрубу (4), оттуда поступают в пространство между боковиной анкера-ложеобразователя 7 и диском 3 и распределяются на семяложе по всей ширине подготовленной полосы. 3.2. Усиленные пружина и нажимная штанга регулируемой длины Одним из основных агротехнических требований к технологической операции посева является выполнение заданной глубины заделки семян, которая определяется глубиной хода сошников. Сошники имеют как групповую регулировку, осуществляемую с помощью единого регулятора заглубления, так и индивидуальную - изменением сжатия (натяжения) пружин на нажимных штангах.

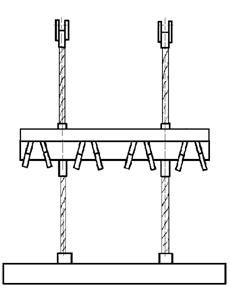

Серийная пружина, имеющая 42 витка с шагом 10 мм, обеспечивает максимальное давление на сошник до 27 кг. При дальнейшем сжатии, которое обычно необходимо для регулировки сошников на заданную глубину заделки семян на почвах повышенной твердости, на сеялках с деформированными рамами, а также для индивидуальной регулировки сошников, идущих по следу ходовых колес или гусениц на 30...50 мм глубже остальных, витки пружин смыкаются и образуют «трубу» и жесткую кинематическую связь соединений. Дальнейшее поджатие пружины приводит к изгибу нажимной штанги или поломке одного из звеньев. В целях исправления положения, ремонтный комплект для выполнения модернизации сеялки укомплектован усиленной пружиной и усиленной нажимной штангой регулируемой длины (рис.2). Усиленная пружина изготавливается из проволоки диаметром 6 мм, количество витков составляет 30 с шагом 15 мм, ее длина в свободном состоянии равна 400 мм. При рабочей длине 300…340 мм пружина позволяет регулировать давление на сошники от 15 до 50 кг и более (в зарубежных сеялках давление на сошник доходит до 110 кг). Усиленная нажимная штанга изготавливается из профиля 6х24, Ст. 35Х, применяемого для изготовления спинок ножей кукурузоуборочных комбайнов (серийные штанги сделаны из профиля 5х24, ст.10). На штанге размеры группы отверстий «А» и длина сохранены. Группа отверстий «В» - 4 регулировочных отверстия позволяют изменять сжатие пружины по длине в пределах 280…340 мм. Вместо шляпки на серийной штанге просверленные 2 отверстия группы «С» на усиленной штанге позволяют изменять длину ее регулируемой части. Сняв верхний шплинт и используя прилагаемые к комплекту шайбы, можно регулировать положение сошника по отношению к земле (то есть по высоте) и добиться одинаковой глубины заделки семян также и у сеялок с частично деформированной рамой. Переставляя шплинт на верхнее отверстие «С», сошник опускается ниже, по сравнению с другими, на 35 мм. За счет этого осуществляется индивидуальная регулировка сошников, идущих по следу ходовых колес и гусениц. Таким образом, дополнительным усилием пружины обеспечивается гарантированная заделка семян по колее ходовой системы 3.3. Секционные загортачи-шлейфы Одним из агротехнических требований к сошниковой группе посевной машины является выполнение качественной заделки поступивших на семяложе из высевающего аппарата семян сельскохозяйственных культур влажной почвой с последующим разравниванием поверхности. Обычно для выполнения указанной операции используются цепные загортачи. Но они не в полной мере справляются с этим, особенно на стыковых междурядьях посевных агрегатов. В модернизируемой сеялке для заделки семян использованы загортачи-шлейфы (рис. 3 и 4). Один из них (рис. 3) имеет секционную конструкцию. Каждая секция прицепляется к двум соседним сошникам заднего ряда. Конструктивная ширина захвата выбрана такой, что при междурядьях в 15 см одна секция обеспечивает качественную заделку семян и выравнивание поверхности засеянной площади за четырьмя сошниками. Загортач-шлейф состоит из двух уголков, расставленных на расстоянии 40 см и соединенных между собой и сошниками гибкой тросовой тягой. Первый из них, ближний к сошникам, с направителями в нижней части выполняет роль загортача, а следующий за ним является шлейфом для разравнивания поверхности засеянной площади. Длина угольников загортача 55 см, шлейфа – 65 см.

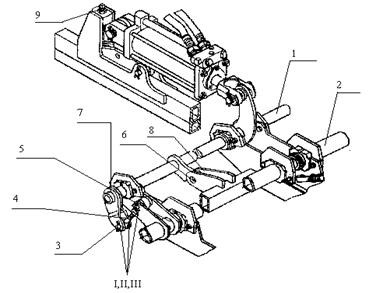

К поверхности загортача снизу, под углом 150к направлению движения (под углом менее естественного угла трения металла о почву), приварены полоски-направители, обеспечивающие сдвиг почвы на семяложе, образованное диском и анкером-ложеобразователем, и засыпку семян влажной почвой. Полоски-направители расставлены на уголке загортача строго вслед каждого переднего и заднего сошников. Уголки-шлейфы одной секции относительно другой установлены в шахматном порядке и с перекрытием, что содействует более качественному выравниванию засеянной площади. Загортачи индивидуальные (рис.4) устанавливаются непосредственно на кронштейн каждого сошника. Применяется для заделки семян и удобрений взамен загортача-шлейфа. 3.4. Восстановление кинематических связей Сошники вместе с поводками должны свободно перемещаться в вертикальной плоскости и до начала действия пружины иметь свободный ход не более 5 мм, а в горизонтальной плоскости - не должны отклоняться более ±2 см. Для получения таких допусков необходимо восстановить кинематическую связь подъема и заглубления сошников. Соединения, требующие восстановления (рис. 5 и 6):

IV. Соединение: валик С15 601-02 (17) и поводок 11-увеличение отверстия поводка. Соединения I, II, и III - восстанавливаются изготовлением новых штырей длиной 90 мм, диаметром 16 мм и приваркой к кронштейну шайб толщиной 5 мм, внутренним диаметром 16 мм, наружным 30 мм. Изношенные отверстия винта и кулисы рассверливают и запрессовывают ремонтную втулку. Соединение IV: валик 17 (С15-601-02) и поводок 11. Износ отверстия поводка 11 приводит к увеличению пределов отклонения (амплитуды качения) сошника, в результате не выдерживается заданное расстояние между рядками. В хозяйствах Республики Татарстан найдено рациональное решение - между рамой и шарниром поводка закладывают две полоски 18 транспортерной ленты толщиной 4 мм и размером 40x50 мм, что позволяет создать усилие постоянного поджатия конца поводка 11 и валика 17 (рис. 6). 4. Сборка и регулировка модернизированной сеялки

Порядок работы сеялки:

Замена чистика на ремонтную шириной 105, 100 мм (стандартная 110 мм) производится в хозяйстве, трудоемкость небольшая. Износ дисков, по предварительным данным, можно допустить до 270 мм, что позволяет использовать диски с двумя ремонтными размерами чистиков – ложеобразователей. 5. Технические и технологические возможности модернизированных сеялок Сравнительные технические характеристики сеялки СЗ-3,6, СЗП-3,6 серийной с двухдисковыми сошниками и модернизированной с однодисково-анкерными сошниками приведены в табл. 1. Табл. 1

Модернизированная сеялка семейства СЗ-3,6 для выполнения полосного посева позволяет:

Вертикально установленные диски с углом атаки ? 60 легко врезаются в почву и готовят узкую бороздку для вхождения анкера-ложеобразователя. Ложеобразователь нижним упрочненным торцом расширяет бороздку и готовит уплотненное ложе для семян, а боковина анкера – не дает осыпаться почве, пока семена не распределятся на подготовленном для них ложе. Боковина анкера играет роль и полевой доски, обеспечивая стабильность хода сошника. Возможность достижения давления на сошник 45…50 и более кг обеспечивает стабильность глубины его хода и на более твердых почвах, а также на участках, засоренных пожнивными остатками. Укладка семян на твердое ложе с ненарушенными капиллярами гарантирует контакт семян с влажной почвой и ускоренное появление всходов. А засыпка (заделка) семян в расширенных бороздках влажной почвой (покрытие «легким одеялом») при помощи загортачей-шлейфов позволяет обойтись без выполнения дополнительной операции по прикатыванию посевов. Семена рассеваются на полосе (ложе) шириной 30…40 мм, обеспечивая площадь питания семян в 3…4 раза больше, по сравнению с рядовым посевом, и более рациональной формы, что дает им возможность развиваться без конкуренции с другими растениями. При этом во много раз уменьшается вероятность контакта зародышей семян с гранулами удобрений и возможность химического ожога. Благодаря этому становится возможным осуществить внесение основной дозы минеральных удобрений (в пределах 100…150 кг) в процессе сева, исключив этим необходимость выполнения самостоятельной технологической операции по их внесению. Как показали широкие испытания и проверка на практике в производственных (хозяйственных) условиях, однодисково-анкерные сошники практически не забиваются даже на почвах с повышенной влажностью (до 38 %). Это обеспечивает работу посевных агрегатов без огрехов и допускает их работу без сеяльщиков. Дружные ранние всходы растений, более быстрое их развитие обеспечивают затенение участков в междурядьях и действуют угнетающе на развитие сорняков. Эксплуатационная надежность сошников позволяет более эффективно использовать рабочее время и увеличить производительность посевных агрегатов. Комплектование сошников сменными узкополосными чистиками-ложеобразователями позволяет намного расширить технологические возможности сеялки и выполнять операции, невыполнимые другими посевными машинами. При этом образуемая ширина бороздки составляет не более 25 мм; соответственно, уменьшается потребное тяговое усилие и количество поврежденных растений. Однодисково-анкерные сошники с указанными выше сменными узкополосными чистиками-ложеобразователями применяются для:

Модернизированные сеялки удачно вписываются в комплексы машин для энергосберегающих технологий. В 2002…2003 гг. сравнительные полевые опыты с помощью сеялок СЗ-3,6 с однодисково-анкерными сошниками полосного посева и двухдисковыми рядового посева были заложены в опытном хозяйстве ТатНИИСХ Россельхозакадемии. Результаты сравнительных полевых опытов ТатНИИСХ по эффективности посева зерновых культур сеялкой СЗ-3,6 с однодисково-анкерными и двухдисковыми сошниками на разных фонах осенней, зяблевой и весенней предпосевной обработки почвы приведены в табл. 2. Анализ результатов опытов ТатНИИСХ по урожайности ячменя показывает явное преимущество в пользу дисково-анкерных сошников на всех вариантах подготовки почвы. Наибольшую прибавку урожая новые сошники обеспечили на посевах по качественно заборонованной для закрытия влаги почве без выполнения предпосевной культивации. Табл. 2.

В 2004…2006 гг. сравнительные испытания сеялок семейства СЗ-3,6 с однодисково-анкерными полосного и двухдисковыми сошниками рядового посева зерновых культур в производственных условиях проводились также Ассоциацией «Элитные семена Татарстана в СПК «Девятовское» (Республика Татарстан). Результаты сравнительной оценки приведены в табл. 3, из анализа которой видно, что прибавка урожайности яровой пшеницы в пользу однодисково-анкерных сошников составила 3,6 ц/га (14 %). В табл. 3 также приведены в пользу новых сошников некоторые технико-экономические показатели работы посевных агрегатов. Примечание к табл. 3: За 2,5 года 4 сеялками посеяно 5622 га, на 1 сеялку приходится 1405 га. За этот период было проведено одно ремонтное воздействие – замена 1 раз чистиков сеялки на сумму 1440 руб. При этом отмечены дополнительные преимущества однодисково-анкерных сошников:

Испытания показали снижение потребного тягового усилия на сеялку с однодисково-анкерными сошниками, что позволило тракторам МТЗ-80 с двумя сеялками производить посев зерновых культур на скоростях до 15 км/ч и довести сменную производительность до 50 га при расходе горючего менее 2 л/га. Табл. 3 Результаты сравнительных испытаний сеялок СЗП-3,6 с сошниками рядового и полосного посева в производственных условиях в СПК «Девятовское» Лаишевского района Республики Татарстан в 2004…2006 гг. (данные Ассоциации «Элитные семена Татарстана»)

Агрофирма ЗАО «Бирюли» Высокогорского р-на Республики Татарстан эксплуатирует 42 модернизированных сеялок, ОАО «Красный Восток Агро» - 63, ОАО «Золотой Колос» -71, ЗАО «Сельхозинвест» Ливненского р-на Орловской области – 15 новых модернизированных сеялок, ЗАО «АПК Нечаевский» Мокшанского р-на Пензенской области – 12 сеялок. Отзывы положительные. В Ставропольском крае испытания сеялок СЗ-3,6 с серийными двухдисковыми и однодисково-анкерными сошниками прошли в ряде хозяйств и показали прибавку урожая ярового ячменя в засушливых условиях 2006 года на 1,5 ц/га /7/. Положительные результаты при посеве ранних яровых культур в 2006 г. получены также в колхозе им. Калинина Кировского р-на, СПК колхоза «Родина» Новоалександровского, СХП «Родина» и СПК (колхоз) «Новомарьевский» Шпаковского р-на, а также в СПК «Рассвет» Кагальницкого р-на Ростовской области. Специалисты хозяйств отметили более ранние (на 2-3 дня) и дружные всходы, лучшее развитие растений в течение вегетации, равномерное и на 3-4 дня более раннее созревание хлебов и надежную работу сошников без отказов и поломок. Поэтому к осеннему посеву озимых эти хозяйства имеющиеся сеялки оборудовали однодисково-анкерными сошниками /7/. 6. Эффективность внедрения модернизированных сеялок Однодисково-анкерные сошники сочетают достоинства и дисковых, и анкерных рабочих органов. Их способность легче врезаться в почву, дежать заданную глубину заделки семян позволяет вести сев в более ранние сроки – сразу после боронования (для закрытия влаги), исключив из технологии операцию культивации. Семена укладываются во влажную почву на уплотненное ложе. Комплектование сеялок регулируемыми нажимными штангами позволяет устанавливать глубину заделки семян индивидуально для каждого сошника. Ранние дружные всходы опережают развитие сорняков. А равномерное распределение семян по площади способствует более активному кущению, образованию полноценных колосьев. Сошники также качественно работают и на посеве озимых культур. Модернизация сеялки в хозяйстве с приобретением готового ремонтного комплекта обходится приблизительно 30…40 тыс.руб. и окупается посевом первых 35…40 гектаров зерновых в течение года 4-5 раз. Однодисково-анкерные сошники способны выработать без ремонтных воздействий до 1000 га на сеялку. Затраты на ремонт и техническое обслуживание при этом составят не более 3 руб. на гектар посева – в 10 раз дешевле, чем эксплуатация двухдисковых сошников. Использование для изготовления однодисково-анкерных сошников дисков от выбракованных в хозяйстве двухдисковых сошников и поставка ремонтных упрочненных чистиков-ложеобразователей позволят поддерживать работоспособность сошников в течение ряда лет с минимальными затратами в условиях мастерских хозяйств. В Республике Татарстан в 2007 году работали более 500 модернизированных сеялок, на модернизацию которых затрачено 14 млн.руб. Ими посеяно более 120 тысяч гектаров зерновых. Экономический эффект составил свыше 40 млн.руб. По Российской Федерации в 37 регионах работали более 1000 модернизированных сеялок, экономический эффект от эксплуатации которых составил около 80 млн.руб. В стране насчитывается более 160,0 тысяч зерновых сеялок семейства СЗ-3,6 и СЗП-3,6, произведенных, в основном, в 1986…1990 годах. Это составляет примерно 80 % от общего парка зерновых посевных машин. В связи с острым недостатком посевной техники они останутся на ближайшие годы основными посевными машинами в стране. Для относительно быстрого восстановления потенциала посевных комплексов в России необходимо ежегодное обновление и модернизация не менее 40…50 тысяч сеялок. Обновление за счет новых сеялок отечественного производства потребует 20…30 млрд.руб. капитальных вложений (без учета капитальных вложений на организацию их производства). А модернизация 40 тысяч сеялок обойдется для страны менее чем в 2 млрд.руб., что является вполне реализуемой задачей. Информация к размышлению – промышленность страны смогла дать селу в 2006-2007 г.г. немногим более 10 тыс.сеялок. Представленные рекомендации по модернизации зернотуковых сеялок семейства СЗ-3,6 и СЗП-3,6 позволят отечественным сельхозпроизводителям провести с минимальными затратами модернизацию и восстановление сохранившихся в хозяйствах сеялок рядового (строчного) посева и продолжить их использование для обеспечения высокоэффективного полосного посева зерновых, зернобобовых и других сельскохозяйственных культур.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||